"我們藉寫作而品嚐人生兩回, 在當下和回顧過往."

"We write to taste life twice, in the moment and in retrospect." — Anais Nin

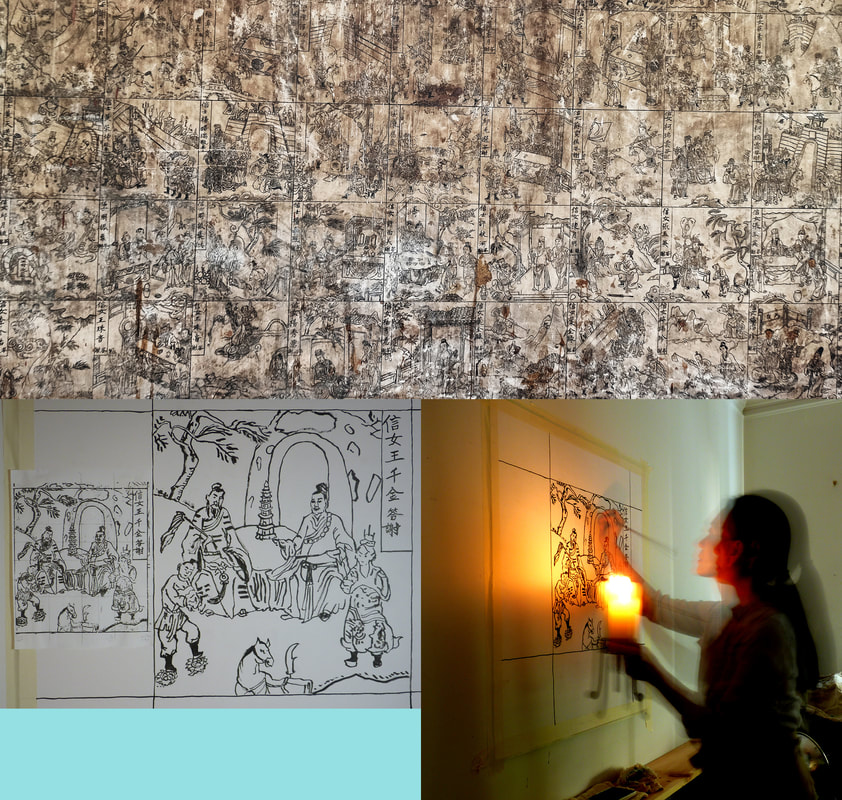

畫說人生 | Writing

|

I write about my personal life experiences and how they relate to my art. Most of my writing is in Chinese (some translated into English). For blog updates via Facebook, follow me here.

從我的畫作延伸,寫下我的人生經歷。 若想用臉書追蹤閱讀“畫說人生”請由此進。 |

RSS Feed

RSS Feed